Après une conférence sur l’estime de soi, une dame vient me parler.

L’air assez sûre d’elle-même, mais avec quelque chose de triste. Elle me raconte qu’elle a bien aimé mon intervention, et surtout mes mises en garde contre les compétitions sociales et l’anxiété insécurisée des personnes à estime de soi haute et fragile. Puis elle continue en m’expliquant qu’elle vient de perdre des élections municipales récemment, et que cela l’a profondément blessée. Qu’elle s’en est sentie abaissée, humiliée, rejetée. Et qu’elle a du coup décidé d’abandonner la politique.

Je repense effectivement à cette nécessité des véritables bêtes politiques d’avoir un ego en acier, pour survivre aux « rejets » que sont les défaites électorales. Il leur faut tout un ensemble de mécanismes psychologiques de défense pour ne pas déprimer à chaque fois. Du coup, normal que beaucoup d’entre eux dérapent du côté du narcissisme (quand ils ne baignent pas dedans depuis qu’ils sont petits). Et pratiquent volontiers le déni en cas de problèmes (« c’est la faute des autres, pas la mienne »).

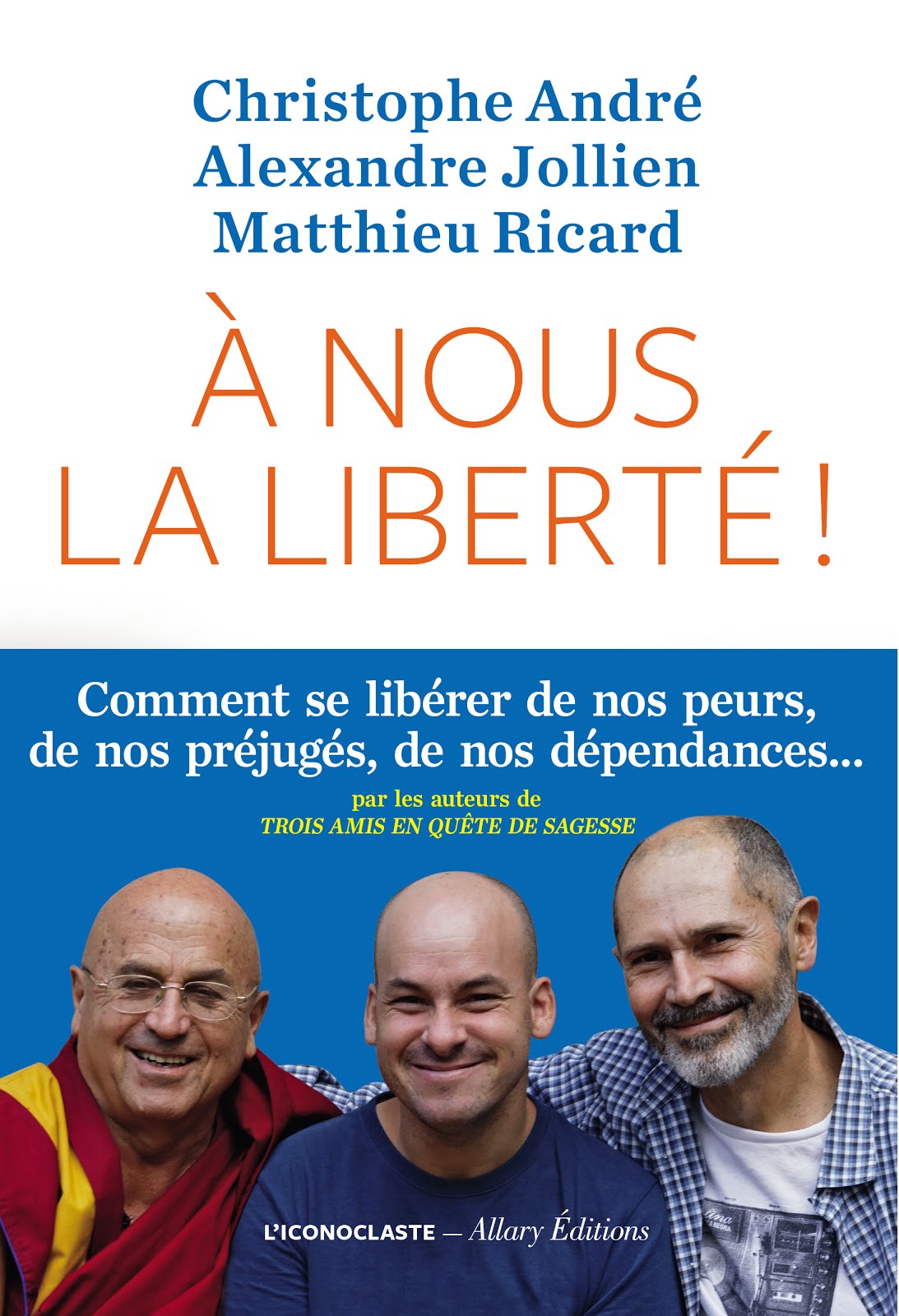

Illustration : une vision pessimiste de la politique, par Loup